はじめに

「昼夜逆転がつらい……」

新生児期を抜けた頃、多くの親が感じるのがこの悩みです。

私たちの長女も、最初のうちは昼夜の区別がほとんどなく、夜に起きて昼に寝るような生活が続いていました。

でもある時期から、ふと「夜にまとまって寝てくれるようになったかも?」と感じる瞬間がありました。

今回はその“リズムの兆し”を、ぴよログの睡眠データから探ってみました。

データの対象

- 対象期間: 生後1〜3ヶ月(生後31〜90日)

- 分析ポイント:

- 日中 vs 夜間の睡眠時間の比率

- 睡眠時間の変化傾向(1日あたり)

- 夜間の睡眠がまとまってきた“転換点”

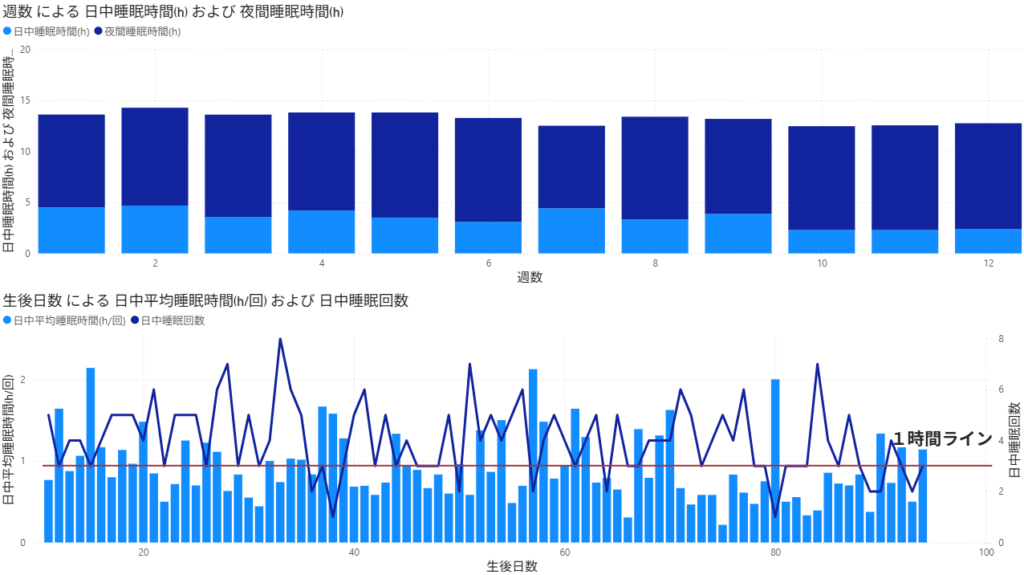

昼夜の睡眠比率の変化

💡 2ヶ月半を過ぎたあたりから、夜の睡眠時間がかなり安定し、日中睡眠時間も一定になってきました。

- 日中の睡眠比率が10週目以降一定の量になっている

- 9週目までは日中の睡眠時間にばらつきあり

- 総睡眠量は概ね一定

親の視点:「夜寝るようになったかも?」と感じた瞬間

9週目のとある日、突如として夜に起きなくなりました。

朝になっても眠り続け、結局起きたのは8時過ぎ。

それだけで、「今日はめちゃくちゃ寝られた……!」と感動した記憶があります。

その日から、夜に起きることがかなり少なくなりました。まさに転換点。

気づきとまとめ

上のグラフを見ると、週を追うごとに日中の睡眠時間が徐々に減り、夜間の睡眠時間が安定して増えていることがわかります。

特に、生後10週あたりからは日中睡眠が3時間前後まで短縮される一方で、夜間睡眠は10時間前後と、しっかりとしたリズムが形になりつつあります。

下段のグラフでは、1回あたりの日中睡眠時間(バー)と日中睡眠回数(折れ線)を日別に見ています。

生後30日以降、明らかに「日中にこまめに寝る」スタイルから「日中は短く、夜にまとめて寝る」スタイルへ移行している様子が読み取れます。

また、赤線の“1時間ライン”を下回る日が増えてきたのは生後50日以降。

これが、親として「昼間起きてる時間が増えた」「夜ちゃんと寝てるかも?」と感じ始めた時期と重なっており、体感とデータの一致に驚かされました。

💡育児の中では気づけなかった「変化の兆し」

正直、当時は毎日が手一杯で「夜中に何回起きたか」すら覚えていませんでした。

でもこうしてグラフを振り返ると、あの“なんとなく寝てくれてる気がする”という実感には、しっかりとした根拠があったことがわかります。

育児は振り返って初めて見えることが多い。

そしてそれをデータで確認できると、親としての迷いや不安に「よかったんだ」と言ってあげられるような気がします。

次回予告

一番しんどかった時期はいつ?夜間覚醒のピーク

親の寝不足がピークを迎えたのはいつだったのか?データで振り返ります。